超伝導

超伝導とは、金属のように電気を通す物質をどんどん冷やしていくと、ある温度を境として、電気抵抗が突然ゼロになる現象です。

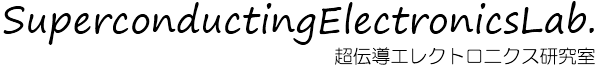

1911年、オランダのカマリン・オネスによって水銀(Hg)で発見されて以来、さまざまな物質で発見されました。さらに1986年にはドイツのベドノルツとミュラーにより、高温で超伝導状態が発現する、高温超伝導が発見されました。

高温超伝導体は冷却コストが安価なためエレクトロニクス応用や線材応用の実用化に向けて多くの研究機関で研究されています。

マイスナー効果

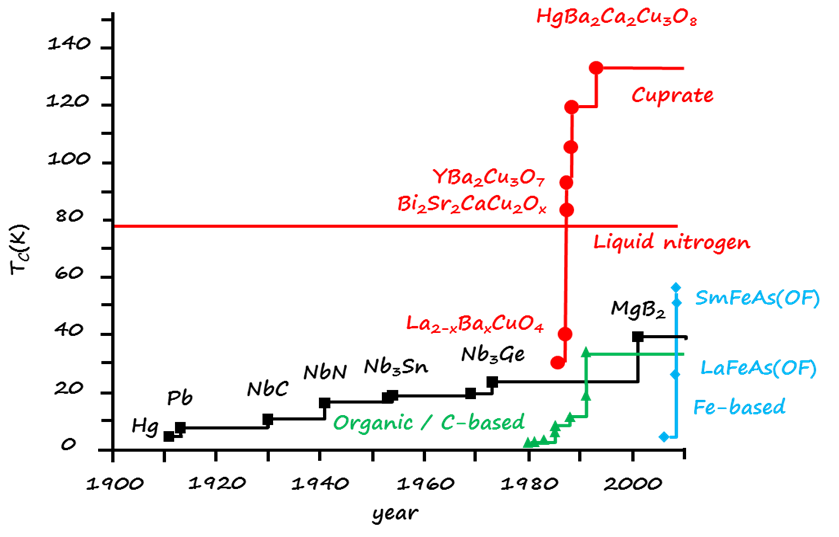

マイスナー効果は、1933年ドイツのマイスナーとオクセンフェルドによって発見されました。この効果は、完全導体と超伝導体とが異なることを意味する重大な発見でした。

超伝導状態で磁場が超伝導物質に侵入できなくなる現象で、完全反磁性とも呼ばれます。実際には、磁場は超伝導体の表面の極薄い層だけに侵入しそこに遮蔽電流が流れます。

超伝導体内部から磁束が排除され,内部磁場が消えるためネオジム磁石などの強力な磁石を冷却された超伝導物質の上に置くと,反発力によって浮き上がります。

ゼロ抵抗

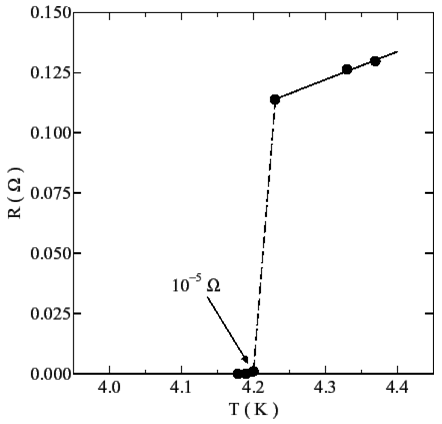

1911年、オランダのカマリン・オネスは水銀(Hg)の電気抵抗を測定していたところ、約4.2 [K]で抵抗が突然ゼロになることを発見しました。

超伝導リングに流れる電流が減衰を示さないという永久電流の実験からも十分な精度で実験的に検証されています。また、超伝導状態に落ち込む温度を超伝導臨界温度Tcと呼びます。

超伝導状態では、電気抵抗がゼロになるため、損失(ジュール熱)なしに大電流を流すことができます。そのため、送電線に超伝導線材を使用することで、CO2の削減、コストの低減ができます。