|

|

| 研究室紹介 |

研究背景

現在,化石燃料の枯渇や地球温暖化などのエネルギー・環境に関する問題は山積みされ,技術的な解決法を模索する必要があります。つまり,環境にやさしく且つ高効率なエネルギー変換技術の開発が求められているといえます。

これまでのエネルギー変換関係は以下通りです。

この中でも,燃料電池や二次電池は燃料の持つ化学エネルギーを直接電気エネルギへ変換できるので,環境にやさしく且つ高効率なエネルギー変換が可能です。

研究室では,燃料電池のなかでも固体酸化物形燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell, 略してSOFC),二次電池の中でもリチウムイオン二次電池(Lithium-ion

secondary battery)を対象に以下のような研究テーマについて検討を行っています。

・リチウムイオン二次電池を対象にした研究テーマ

一般的な18650形式の円筒型やラミネート形のリチウムイオン二次電池を供試電池としてさまざまな条件で使用した際の劣化試験を行っています。そして,交流インピーダンスが測定できる周波数応答解析装置(Solartron

1280C)を利用して,劣化前後のインピーダンスの変化を診断することで電池の劣化度を判定するという手法を検討しております。また,充放電パターンをさまざまに変化させた場合に,電池の劣化度がどのように変化するのかについても検討しております。

・固体酸化物燃料電池(SOFC)を対象にした研究テーマ

SOFCといってもさまざまな形式が発表されておりますが,研究室では,基本的な平板型,ディスク型および円筒型のSOFCの発電特性をシミュレートできるプログラムおよびSOFC分散電源システム全体での発電量,温水製造量が計算できるプログラムをVisual

studioを使って自作しています。そして,数値シミュレーションによってさまざまな運転条件におけるSOFC単体のセルの発電状態,システムの運転特性を検討しています。

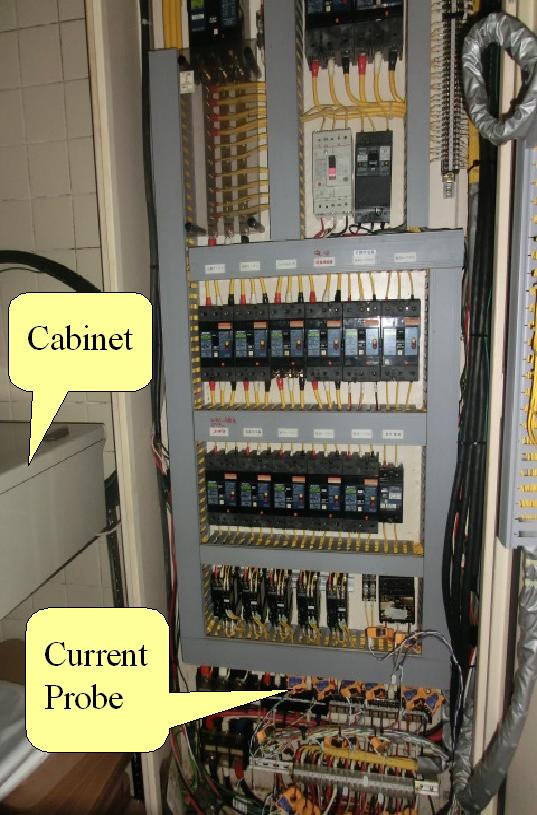

・エネルギー測定と効果的なエネルギー利用に関する研究テーマ

2012年度より日本学術振興会学術研究助成基金助成金(若手研究(B),研究課題番号:24760224)を受けて,我々の研究グループでは茨城大学日立キャンパスにある学生食堂の電力需要と給湯需要の測定を開始しました。電力需要に関しては,遠隔計測監視システム(HIOKI

2300)を利用して,学生食堂で使われている動力200V系統の消費電力を測定しております。一方,給湯需要に関しては,高精度な流量測定が可能な熱式流量計(OVAL)を利用して,給湯のために学生食堂で消費される都市ガス量を計測することによって給湯量を測定しております。その測定データを利用して,効果的なエネルギー利用法の提案を行っています。

私たちの研究に興味がある方、もしくはそうでない方も気軽に研究室へ見学に来てください。ユニークな先生がお待ちしております。

以下は,研究室内の風景です。

電池の劣化特性を測定する実験器具

先生の趣味はバイクと電動アシスト自転車

電動アシスト自転車に乗りたい人はいつでも乗れます!

分電盤に取り付けた遠隔計測監視システム

キャビネット内の装置

学生食堂の給湯需要測定にのために使用している流量計

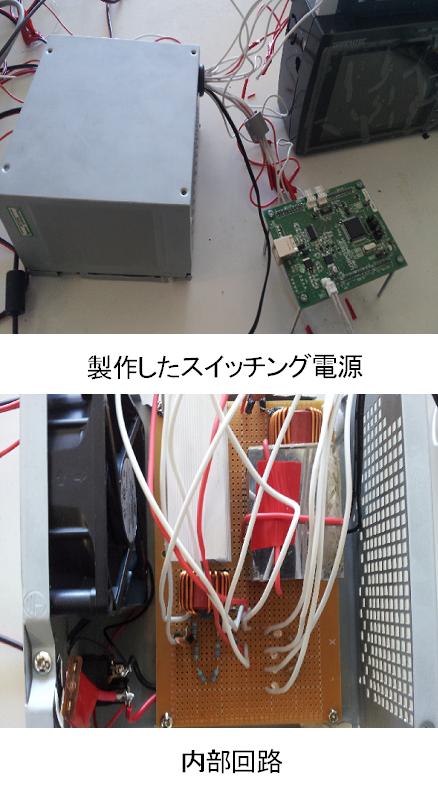

流量計用に自作した直流24V電源

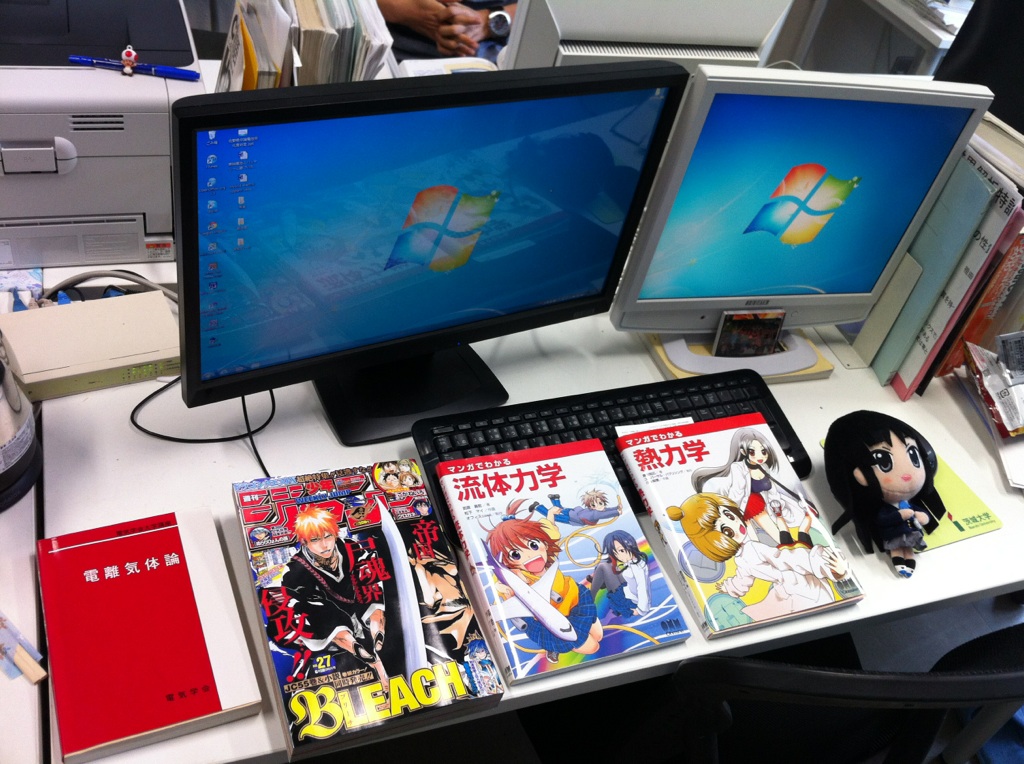

とある学生の机の様子

まじめですね!

院生によく間違えられる田中先生

(院生ではありません。ここだけの話、ドMです)

先生のお気に入りのソファ

研究室では虹も見えます。

(2012.11.07)

勉強会の教科書

| 1)気体力学:リープマン&ロシュコ 著 吉岡書店 |

|

この本は Dr. H.W. Liepmann and Dr. A. Roshkoによって書かれた本です。メインテーマは高速流体です。

勉強会では

第 1 章の熱力学の理論をみんなさんが読んで説明を加えていきます。 |

| 2)電気化学:渡辺正,金村聖志,益田秀樹,渡辺正義著 丸善 |

|

電気化学の本です。

勉強会では第 1 章から第 5 章および第 10 章を読んで,説明を加えていきます。

読む内容は電気化学の理論,一次電池,二次電池,燃料電池です。 |

| 3)Electric Energy Systems Theory written by Prof. OLLE I. ELGERD |

|

この本は学部の 3 年生から 4 年生および修士課程の 1 年生を対象に書かれた本で,電力エネルギー工学に関する内容をかなり幅広く網羅してます。

1971年に出版されたビンテージ本です。

|

|

|